★新サイト完成しました!

3秒後に自動的に移動します

変わらない方は こちらからどうぞ

http://logics-of-blue.com/msy%E3%81%A8%E5%8A%A0%E5%85%A5%E4%B9%B1%E7%8D%B2/

乱獲とは何か?

我々は魚を何トン漁獲するべきか?

その問いに関する一つの答えを示しつつ、資源を

「最大限」活用するMSY理論について解説します。

水産資源における乱獲には二つのパターンがあり

ます。そのうちの一つが、これ。「加入乱獲」です。

定義は簡単。漁獲量が魚の増加分を超えてしまうことです。分かりやすい「獲りすぎ」ですね。加入乱獲が起

こっていると、魚はどんどん減っていきます。

そんな当たり前のことを偉そうに書くなって?

いや、この考えは、水産資源管理のなかでも無茶苦茶重要事項だったりするのです。

ある程度ならとっても減らない。でも獲りすぎたら減る。それだけですが、難しい。

魚を取りすぎて「加入乱獲」が起こってはまずい、というのは小学生でもわかるこ

とと思います。

でも、大事なことは、此れの次。要するに

獲りすぎるとまずいことは分かった。では、何トン漁獲すればよいのか。

という問いに答えることです。

魚が減らなければいいんだろ、という考えでは「漁獲しない⇒0トン漁獲」が最も

安全です。が。魚が食えなくなると困りますね。少なくともわたしは生きる希望を失います。

魚がたくさん取れればいいんだろ、という考えでは「とりあえず獲りつくす⇒資源崩壊」ということになります。こちらも論外です。

もっともよい漁獲量は何トンか。「MSY」はその問いにおける一つの答えとみなせるでしょ う。

MSYとは「最大持続生産量」の略です。

加入乱獲にならない程度での、

最大の漁獲量という意味です。

では「魚をたくさん獲るのに魚が減らない」という都合のよい量は、どのようにして計算するのか。

よく説明として使われるのが「利子がたくさんもら えるように取り残す」という考え方です。銀行に10億預けてると、毎月10万円の利息が入る。それならば毎月10万円だけ使って生活していれば持続可能な生活にな るわけです。

銀行と違うのは利子の付き方。

銀行の利子の場合は貯金残高が多ければ多いほども らえる利子が多くなります。しかし、魚の場合はそうではない。「密度効果」なるものが存在するからです。

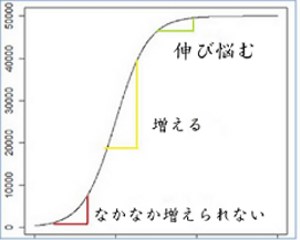

下の図を見てください。これはロジスティック曲線

という増殖曲線です。縦軸は個体数です。横軸は書いて無いけれど、年月とでもしておいてください。ある一定の期間はぐんぐん増え続けているけれど、5万尾で個体数が頭打ちになっていることが分かりま

す(緑色)。これが環境におけるMaxの資源量(環境収容力)ということになります。

な

ぜ増えなくなるのか。原因としては、数が多くなりすぎて餌や住む場所が無くなった、あるいは糞などが多くなりすぎて環境が悪くなった、等が考えられます。

海のキャパシティを超えてしまったんですね。

また、個体数が少なすぎても個体数の伸びは小さく なります(赤色)。

なんでか。こう考えてください。「全ての雌は、3個しか卵を産まない」。この条件のもとでは雌の数 が3匹なら、卵は9個だけ。一方雌が1000尾なら卵は3000個もできます。後者の方が個体数は増えて(黄 色)、前者は伸び悩むことが分かります。

では、利子が最大になる資源量はどこか。それは2万5千尾です。グラフ見ればなんとなくわかるように、Maxの資源量(環境収容力)のちょうど半分の個体数の時に増加 が最大になっています。

毎年魚の個体数が2万5千尾になるように漁獲するのが、資源も維持でき て、かつ魚もたくさん獲れるという最高の漁獲方法になるわけです。

この時の漁獲量がMSY(Maximum Sustainable Yield )最大持続漁獲量になります。

1.魚の増加パターンを数式で表す(ロジスティックモデ

ル以外にも、いろいろあります)

2.もっとも「個体数の伸び」がいい点を探す

3.その点に資源量が維持されるような漁獲を目指す

という感じです。

これを計算するときに、前ページで紹介したCPUEなんかが使われるのですね。細かいことは参考文献をどうぞ。

MSYと

は、

Maxの資源量のことを環境収容力と言います。環境収容力は文字通り「環境の」ポテンシャルですので、パット見で分かるものではありません。そのほか、

環境に関するパラメーターは全部目には見えません。そこでモデルを使って計算します。

でも、伝統的なモデルは余りにも単純すぎて、現実に合わないという指摘があります。

かつては、計算の簡単のため「資源量は変化していない。一定の状態で維持されている」ということを前提として計算していました。有り得ない前提ですね。年

によってサンマが多く取れたり獲れなかったり、イワシが増えたり減ったりといろいろ変化すると言う現実には対応できていませんでした(資源の長期的変動を

もたらす大規模な環境変動のことは「レジームシフト」と言われます)。

計算に用いたモデルが本当に正しいモデルかということに絶対の自信は持てません。何せ相手は自然ですから。

現在では、資源量が変化していることを前提としたモデル(非平衡モデル)や、データ(CPUEとか)やモデルに誤差が含まれていることを前提として計算

する方法(観測誤差モデル・過程誤差モデル)を用いるなど、色々の発展がなされています。

つぎに、「不確実性」に弱い点。

MSYは、「資源が崩壊しないぎりぎりの量まで漁獲」した場合における漁獲量です。

ですので、ほんのちょっとでも計算を誤って過剰な漁獲量を設定してしまうと、資源は崩壊してしまいます。それでなくても計算方法に問題ありと言われている

のに、この欠点は致命的です。

現在では

「予防的原則」に基づいて、MSYそのものを採用するのではなく、MSYよりちょっと低めの漁獲量など数パターンの漁獲量の目標値を設定しています。それ

により臨機応変に資源の変動に対応できるようにしているようです。

また、最近では、MSY理論などから計算された資源管理手法を、コンピュータシミュレーションを使って「本当にその管理手法でよいのかどうか実験する」

というワザも開発されています。そのやり方は、オペレーティングモデル(OM)と言われています。

色々と計算手法が発展してきているとはいえ、MSYそのものを過信することは危険でしょう。

だからといってMSYが全くの無意味と言う訳ではありま

せん。大事なのはその理論の活用法ではないかなと、個人的には思います。

参考文献

能

勢幸雄・石井丈夫・清水誠 : 水産資源学

本田良一 : イワシはどこへ消えたのか 魚の危機と

レジーム・シフト、プロローグ

水産庁 : 平成22 年度ABC算定のための基本規則

http://abchan.job.affrc.go.jp/digests22/rule/rule22.pdf

松田裕之 : 生態リスク学入門 、Chapter4 リスクを冒す 水産資源管理とリスク評価

前のページへ ⇒ CPUE

次のページへ ⇒ 初めての資源経済学